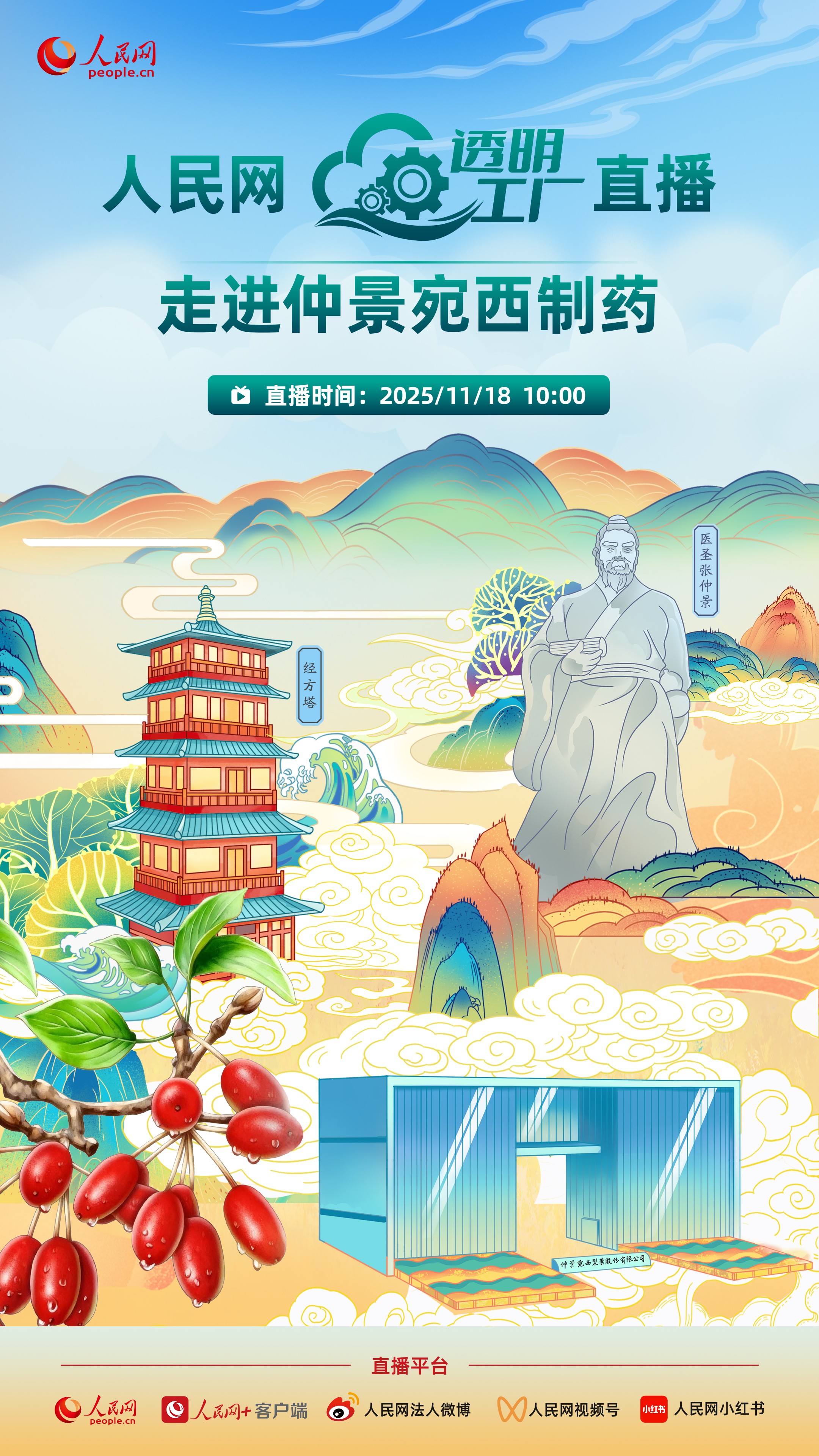

“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”唐代诗人王维笔下寄托思念的茱萸,在千年后完成了一场从文化意象到现代中药的蜕变。11月18日,人民网“透明工厂”系列直播走进河南南阳仲景宛西制药,通过直播镜头,完整呈现了一粒山茱萸如何历经三十余道工序,最终成为六味地黄浓缩丸的现代旅程。

节目组在仲景宛西制药山茱萸药材基地现场直播中。

探访始于河南西峡的伏牛山腹地。这里作为山茱萸的“道地产区”,独特的气候与土壤为药材生长提供了天然优势。漫山遍野的茱萸林中,蕴藏着一套严苛的现代农业生产体系。

“我们是国家首批通过GAP认证的药材基地。”仲景宛西制药山茱萸药材基地主任孙红磊介绍。GAP(《中药材生产质量管理规范》)意味着从品种、田间管理到采收的全程标准化。河南省农业科学院中药材研究所所长、国家中药材产业技术体系岗位科学家梁慧珍指出:“标准化是保证药材品质稳定可控的基础。”

节目组嘉宾在茱萸林采摘山茱萸。

基地通过矮化修剪技术优化树势,既便于采摘又保障产量,同时采用绿色防控手段降低农药依赖。在采摘环节,“一捏一拉”的手法不仅要效率,更要保护来年产量的希望——枝头的花芽。

在山下的药材收购站,药农们正踊跃交售今年的收成。这里完成了山茱萸从“农产品”到“药品原料”的关键转变。

严格的等级划分保障着原料品质。孙红磊展示着不同等级的样品:“一等品颜色均匀、颗粒饱满,通过优质优价确保药农收益。”在后续的加工环节,滚筒式洗药机、去核机和低温烘干房组成的生产线,取代了传统人工。尤其关键的是烘干工艺——“温度控制在60-80摄氏度,历时8小时,能最大限度保留有效成分。”

更值得关注的是无缝嵌入的质量追溯体系。每袋干果的二维码,记录了从种植、采收至加工的全流程信息。这套系统让药材“源头可控、过程可查、责任可究”,为消费者构建起坚实的信任屏障。

工作人员对采摘的新鲜山茱萸进行加工。

在六味地黄丸生产车间,传统经方与现代智能制造实现了深度融合。

生产制造部主任杨登伟介绍,投料区的山茱萸需经炮制变为“酒萸肉”,以增强药性。提取车间内,巨型煎煮罐精准控制着加水量、煎煮时间、煎煮温度、煎煮次数四项核心参数。药液通过管道进入浓缩设备,经过7-8小时的双效真空浓缩,形成比重精确的药膏。

在自动控制室,工作人员通过大屏幕实时监控各项参数。制丸环节更是将精准发挥到极致——严格控制湿丸丸重1.67-1.68g/10丸,水分含量保持3%-6%,最后通过离心筛选剔除任何不合格品。整条自动化生产线不仅提升了效率,更确保了每一粒药丸的质量均一与稳定。

药材加工成丸。

探访的终点在医圣山。中南财经政法大学教授、郑州市作家协会名誉主席程韬光站在张仲景石像前讲述:“西峡是张仲景采药著书之地,六味地黄丸由其‘肾气丸’化裁而来,本身就体现了中医守正创新的智慧。”

在山下的经方塔内,113例经典药方被永久珍藏。程韬光指出:“在传承中创新,适应时代健康需求,正是中医历久弥新的核心之道。”

医圣山张仲景像。

从枝头的红果到符合GAP标准的道地药材,通过二维码实现全程溯源,最终在智能车间里制成丸径均一的药丸——这条清晰、严谨的现代化产业链,展现了中医药高质量发展的新图景。

梁慧珍认为:“‘道地药材’与‘智能制造’的结合,构成了中医药现代化的双翼。”此次探访将“药材好,药才好”的理念具象化为可感知、可验证的环节,这份对源头的敬畏、对过程的严控、对文化的传承,或许正是中医药在当代社会构建信任、走向更广阔天地的基石。(曹淼 霍亚平)

| 资讯频道

| 资讯频道

京公网安备 11010502035903号

京公网安备 11010502035903号