当非遗新生代遇上新质生产力

长三角跨界研讨苏州论道,共探千年技艺时代新章

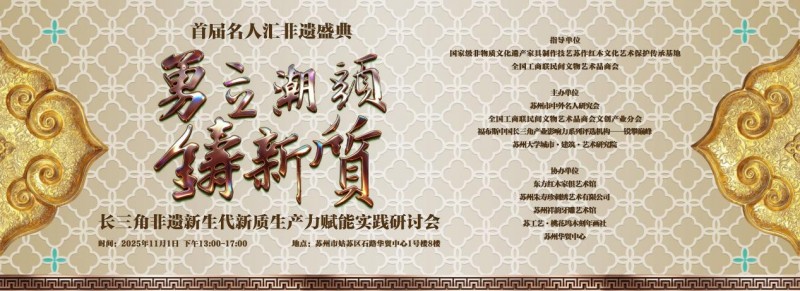

2025年11月1日,“勇立潮头铸新质——长三角非遗新生代新质生产力赋能实践研讨会”在苏州华贸中心举行。此次活动由苏州市中外名人研究会、全国工商联民间文物艺术品商会文创产业分会、福布斯中国·长三角产业影响力系列评选机构——锐攀巅峰、苏州大学城市·建筑·艺术研究院联合主办。活动汇聚了文化界、金融投资界、非遗传承界的百余位专家学者、工艺大师与产业领袖,共同探讨在新时代背景下,非遗传承与发展如何借助新质生产力实现创新突破。

作为“名人汇”非遗系列活动的开篇之作,本次研讨会着力打造跨界交流平台,推动资源对接与思想碰撞。现场嘉宾阵容涵盖多个领域:既有故宫博物院研究馆员张克贵、中国民间文艺家协会副主席万建中等国家级学术权威,也有吴鸣、朱寿珍、潘尤龙等深耕实践的国家级、省级非遗传承人;同时,来自中信建投证券、里程碑资本、砺哲私募等知名投资机构的负责人也齐聚一堂,带着资本的视角与资源,与非遗领域专家进行深度对话,为非遗项目的市场化发展探寻可行路径。

开幕式上,苏州市中外名人研究会会长冯遵、国家级非遗家具制作技艺苏作红木文化艺术保护传承基地主任姚向东、福布斯中国·长三角产业影响力系列评选首席调研官顾震分别致辞。国家文物局原副局长张柏通过视频表达了对活动举办的祝贺与期许。中信建投证券原监事会主席李士华宣布研讨会开幕。

在主旨报告环节,思想的交锋尤为激烈。故宫博物院研究馆员张克贵以《非遗在新质生产力时代的文化价值重构》为题,深刻剖析了非遗在新时代的文化价值与使命,强调非遗是不断生长的文化基因,需要在新的生产力条件下重新定义其当代意义。随后,数字化创作者周振阳在《AI赋能非遗产业的创新实践路径与思考》的分享中,结合苏绣纹样数字化、紫砂壶智能设计等具体案例,展示了人工智能等新技术如何为非遗的设计、传播与生产注入新动能,提供了切实可行的创新思路。

随后的圆桌论坛进一步深化了研讨会主题。首场论坛围绕“以文化根脉滋养新生代传承力量”展开,由原中国文联民间文艺艺术中心副主任刘德伟主持。文物鉴赏家岳峰、工艺美术大师吴鸣、苏作红木专家姚向东、苏绣大师朱寿珍等嘉宾,就如何坚守非遗核心技艺与文化内涵、培养接续力量分享了真知灼见,强调了“守正”是“创新”的根基。第二场论坛以“从手作孤品到年轻潮牌的商业破圈”为主题,由顾震主持。青年设计师周蕾、吴金兰,投资人与品牌创始人徐巍、宋军、许婷婷、张浩等展开了务实对话,聚焦非遗品牌如何吸引年轻群体、如何借助资本实现可持续发展等现实问题,探索了非遗IP化、场景化等多元市场路径。

研讨会期间设置的非遗轻量展览与问题共创环节,为嘉宾提供了近距离欣赏牙雕、苏绣、缂丝、红木家具等精美非遗作品的机会,并促进了更自由的思想碰撞与资源对接。

中国民间文艺家协会副主席万建中在总结发言中充分肯定了本次活动的跨界价值,并精辟指出了非遗传承创新的三大核心逻辑:坚守文化基因并实现创造性转化;善用技术赋能而非简单替代;产业转化注重长效与可持续发展。他呼吁构建更协同的平台培育人才,并期望此次活动成为持续推动非遗焕新的新起点。

本次研讨会的成功举办,是长三角地区推动非遗与现代产业要素深度融合的一次重要实践。它不仅是一场关于非遗传承与发展的思想盛宴,更是一次汇聚多方力量、旨在让古老技艺真正“活”在当下、“火”在未来的务实行动。在新质生产力的浪潮中,长三角的非遗新生代正与各界携手,勇立潮头,共同谱写中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的时代新篇章。

(广告)

| 资讯频道

| 资讯频道

京公网安备 11010502035903号

京公网安备 11010502035903号