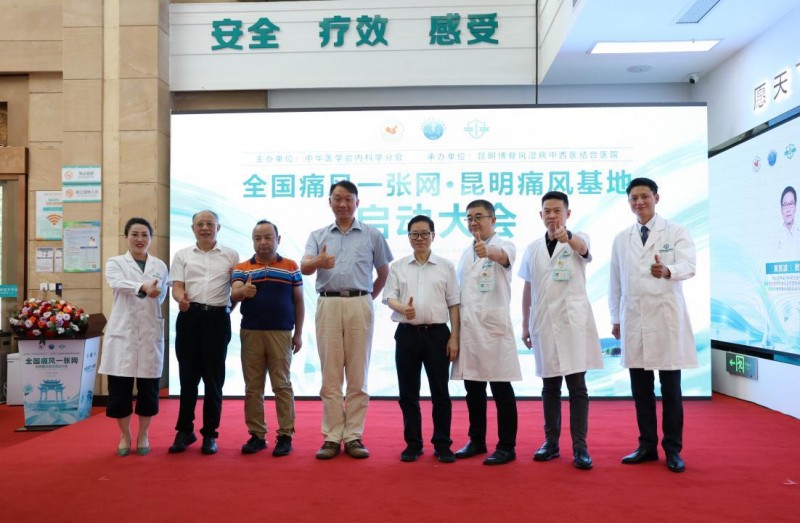

为积极响应《健康中国行动(2019-2030年)》,构建高效痛风防治体系,提升区域诊疗能力,2025年8月8日,“全国痛风一张网·昆明痛风基地”启动大会在昆明博骨风湿病中西医结合医院举行。本次盛会由中华医学会内科学分会主办,昆明博骨风湿病中西医结合医院承办,共绘痛风防治新蓝图。

大会于下午14时正式启幕。中华医学会内科学分会主任委员、风湿病学分会副主任委员黄慈波,中国台湾辅仁大学、温州医科大学博士生导师董道兴,云南省残联肢体残疾人协会秘书长戴青,昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心主任高云涛,昆明博骨风湿病中西医结合医院风湿免疫科学科带头人薛现明等领导和专家共同出席大会。

聚焦痛风,共担防治重任

薛现明在致辞中指出,痛风这一疾病正严重威胁国民健康,其发病率持续走高且患者日趋年轻化。作为区域风湿病专科的中坚力量,昆明博骨风湿病中西医结合医院始终践行“精准筛查-规范诊疗-康复管理”的全周期理念,致力于为患者提供个性化、高品质的医疗服务。承接“全国痛风一张网·昆明痛风基地”项目,是医院的重要使命,医院将倾力投入基地建设,整合优势资源,为提升昆明乃至云南地区的痛风防治水准注入强劲动力。

黄慈波在讲话中深入剖析了痛风的危害性,指出其不仅侵蚀关节,更对心脑血管及肾脏功能构成严重威胁。他指出,尤其是长期伏案、生活饮食不规律的脑力劳动者,患病风险更高。黄慈波呼吁社会各界提升对痛风防治的重视,加强对高危人群的健康管理和科普宣教。中华医学会内科学分会将发挥核心引领作用,汇聚全国顶尖医疗资源,构建多层次、广覆盖的痛风防治网络。

董道兴指出,痛风防治直接关乎民生健康福祉,是医疗卫生工作的关键环节。“全国痛风一张网”项目落地昆明,为本地痛风防控工作搭建了崭新的平台。相信在各方通力合作下,昆明痛风基地定能成为全国痛风防治网络的重要枢纽,显著提升区域医疗服务能力,改善患者预后。

昆明痛风基地的启动,标志着该项目在云南地区成功布局。黄慈波期望昆明博骨风湿病中西医结合医院能依托其中西医结合特色与区域优势,勇于探索创新,推动痛风防治工作向规范化、科学化迈进,在痛风石微创治疗领域形成“云南标准”,为全国积累宝贵经验。

权威引领,共谋规范发展

启动仪式上,在黄慈波、董道兴、戴青及院方代表共同见证下,“全国痛风一张网·昆明痛风基地”正式扬帆起航。

昆明博骨风湿病中西医结合医院痛风科主任王奇望,在介绍昆明博骨痛风诊疗领域的科研成果与临床经验中提到,医院秉持“融晶保肾调代谢”的核心理念,融合中西医精髓,为每位患者定制个性化方案。近年来,积极引入中医微创针刀镜、肌骨超声等先进技术,构建完善康复体系,显著提升了痛风患者的诊疗效果和生活质量。医院大力推行多学科学术交流活动,汇聚国内权威专家攻克疑难病症。同时,依托“帮益帮”公益项目深入社区开展健康宣教与义诊,有效提升了公众对痛风的认知与防治意识。

签约授牌环节,黄慈波代表中华医学会内科学分会,正式与昆明博骨风湿病中西医结合医院签订全国痛风一张网基地合作协议,并郑重将“全国痛风一张网·昆明痛风基地”牌匾授予昆明博骨风湿病中西医结合医院。院方代表薛现明庄重接牌,表示将以基地成立为崭新起点,持续强化学科内涵建设,精进医疗技术,优化痛风防治服务体系,竭诚为患者提供更优质高效的诊疗,不负学会与社会各界的信任重托。

黄慈波表示,将与昆明博骨风湿病中西医结合医院紧密携手,共同推进昆明地区痛风防治工作的纵深发展。协助医院深化医联体协作与社区联动,织密全市痛风防治网络,为患者提供更便捷高效的医疗服务,为健康中国建设添砖加瓦。

展望未来,共绘“痛风一张网”蓝图

据薛现明介绍,作为承办单位,昆明博骨风湿病中西医结合医院将整合医院国家专利技术及北京友谊医院、北京301医院等专家资源,重点建设痛风石微创清除、代谢功能修复等特色诊疗模块,预计三年内服务覆盖全省16个州(市)。

昆明痛风基地将启动四大核心规划:聚焦早期筛查与规范化诊疗;搭建高水平学术交流平台;强化多学科协作(MDT)模式;联合社区普及健康知识。基地将定期邀请国内知名专家来昆进行学术交流,通过整合多学科资源提供全方位诊疗,终极目标是显著降低云南地区痛风患者的致残率,助力患者重获健康,回归美好生活。

“全国痛风一张网·昆明痛风基地”的启动,标志着云南痛风防治事业迈入协同创新、规范发展的新纪元。未来,在中华医学会的引领下,在各级医疗机构的精诚合作与社会各界的鼎力支持下,昆明博骨风湿病中西医结合医院将勇担基地重任,为痛风患者铺就一条充满希望的康复之路,为我国慢性病防治事业书写辉煌篇章,为健康中国贡献全部力量。

(广告)

| 资讯频道

| 资讯频道

京公网安备 11010502035903号

京公网安备 11010502035903号