2025年1月27日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号),文件指出“推动新能源上网电量全面进入电力市场、通过市场交易形成价格”。内蒙古、新疆、广东、山东等11地陆续出台省级实施细则,全国新能源进入“抢答模式”。

2025年6月,市场化实施首月,我国新增光伏装机量仅为14.36GW,同比下降38%,环比5月则下降84.54%,是今年以来新增光伏装机量首个同比下跌的月份。市场化浪潮强势来袭,分布式光伏从“保量保价”模式转变为“不保量不保价”模式,如何实现破局,成为行业亟待解决的议题。

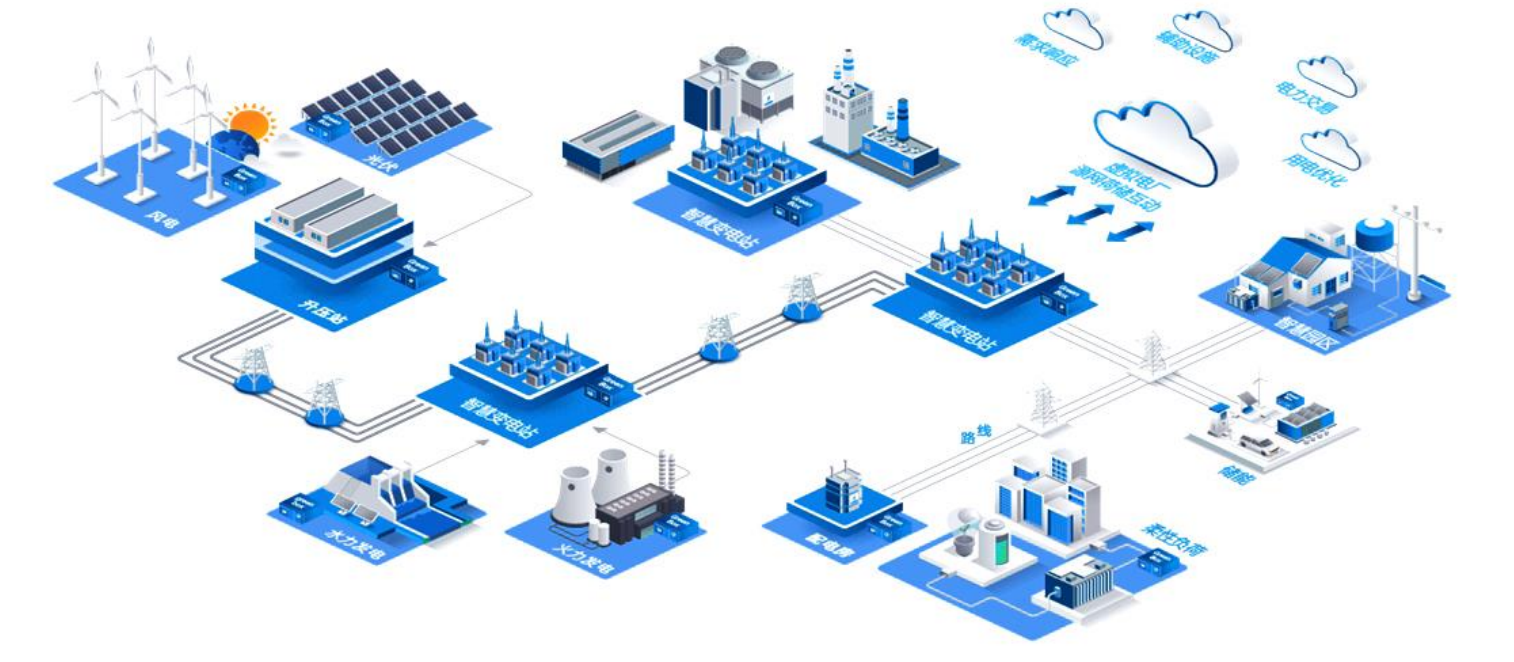

纵观行业结构性变革,不少企业已提前布局战略升级。正泰安能在此前召开的十周年战略焕新发布会上首次提出,将以“致力于成为全球综合能源服务领导者”为愿景,以综合能源解决方案与微电网为物理基础,以虚拟电厂VPP与能源即服务EaaS为服务平台,构建新能源投资、开发、建设、运管、售电全生命周期的创新模式。

此基础上,聚焦乡村、社区、交通场景,构建灵活、高效、自治、环保能源体系的“智电超能站2.0”应运而生。作为综合能源解决方案的重要板块,安能智电锚定“源-网-荷-储-碳一体化”的能源管理新生态,有效破局“后531时代”的光伏行业。

智电超能站2.0

破局路径一:整村开发+台区配储+虚拟电厂

整村开发:以行政村为单位,规模开发户用光伏、集中开展投资建设、统一进行升压并网,实现“可观、可测、可调、可控”,提升开发效率、增加管理精度、降低电网压力。

台区储能:在台区配电网内配置储能系统,可以存储午间光伏大发时的剩余电量,在夜间继续供给村民使用,提高消纳水平;还可以在电力需求变化时调节输出,平衡电力波动,进行峰谷套利。

虚拟电厂:通过虚拟电厂平台聚合整村光伏资源,参加电力市场交易,以“智能预测+智能调度+智能交易”的全维度AI功能,自动优化发电、用电和卖电,最大化项目综合收益,实现从资源聚合到收益共享的良性循环。

破局路径二:零碳社区+能碳管理+绿电直连

零碳社区:在城市综合社区的多功能单元中安装光伏系统,应用场景涵盖办公园区、医疗综合体、教育机构、商业中心及市政公共设施等城市空间载体,重点匹配办公园区、医院等高能耗主体的用能需求。

能碳管理:通过综合碳资产管理,进行绿电交易、绿证申请、碳足迹核查、碳排放报告编制、节能改造、合规管理,以增强客户长期碳竞争力,应对碳关税等政策要求,提升产品绿色溢价能力及综合收益水平。

绿电直连:国家发改委、国家能源局已印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,明确有序推动绿电直连,促进新能源就近就地消纳。对于零碳社区主体而言,可通过绿电直连将自用后的富余电量直接销售给周边企业用户,提升电力消纳比例,拓宽新的收益增长点。

破局路径三:光储充一体化+车网互动

光储充一体化:通过光伏发电、储能设备与智能充电桩协同配置,构建光储充一体化微电网,打造绿色充电体系,符合当下新能源汽车快速发展的市场需求。

车网互动:依托V2G功能,光储充电站白天利用光伏所发电量直接充电,夜间则可反向送电到电网进行削峰填谷,还能参与到电力现货市场、辅助服务市场套利,形成车网联调的新经济模式。

短期来看,价格波动、竞争加剧等挑战确实存在;但长期而言,市场化改革将释放万亿级市场空间,为真正具备专业能力的企业创造历史性机遇。

目前,正泰安能已累计建成超180万座电站,业务范围覆盖超2000个区县,在全国范围内积累了近50GW的丰富绿电资产储备;构建起以能源管理盒子、绿电绿证交易、电力交易平台、能源交易算法、能源管理平台五大能力为核心的虚拟电厂平台,且已获得湖北、浙江、上海、安徽等地的虚拟电厂牌照,着力打通端到端交易业务,实现全价值链收益最大化。

全国统一电力市场是全国统一大市场的重要组成部分,也是推动能源转型、优化电力资源配置的关键支撑。在新能源全面入市后,正泰安能智电将作为能源价值的整合者,积极布局新型市场、创新服务模式,以三大分布式光伏破局路径为支撑,在电价实时波动的浪潮中,为合作伙伴构建起可持续的盈利护城河。

(广告)

| 资讯频道

| 资讯频道

京公网安备 11010502035903号

京公网安备 11010502035903号