4月,维达集团正式加入全球最大可持续发展倡议平台——联合国全球契约组织(United Nations Global Compact,简称UNGC)。这一里程碑式的举措不仅标志着维达的ESG实践获得国际权威认可,更彰显了维达集团以行动响应联合国《2030年可持续发展议程》,积极构建绿色低碳循环发展模式,推动卫生健康事业增长的宏愿。

国际认可背后的可持续发展行动:从生产到供应链的低碳转型

联合国全球契约组织覆盖160余个国家、汇聚超过24,000家企业,要求成员企业务必遵循人权、劳工、环境与反腐败四大领域的十项原则,并每年公开进展报告。作为中国生活用纸行业头部企业之一,维达集团一直践行对绿色未来的坚定承诺,把绿色生产的理念贯穿全产业链。从采购开始,维达集团推行绿色采购策略,依据低碳和绿色供应链的标准,优先选用获得环保认证的原料。而在制造端,维达集团通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 22000食品安全管理体系认证。

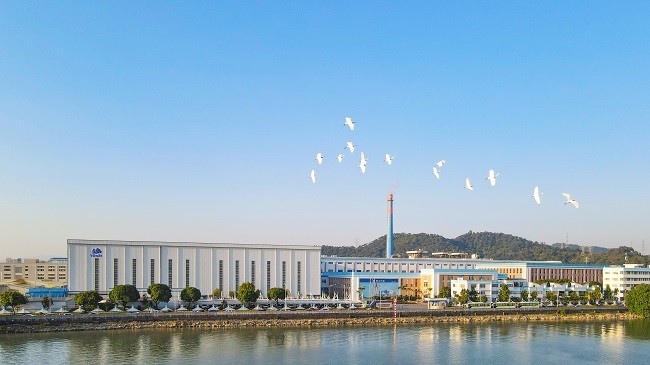

2024年,维达集团便通过广东江门15MW/30MWh储能项目(二期)——国内最大的690V低压并网储能工程,实践了维达在推动绿色生产、节能减排方面的坚定承诺。在二期投运后,通过采用两充两放的运行策略,维达集团15MW/30MWh储能项目整体年放电量可达1683万度,相当于减少二氧化碳排放约1.68万吨,节约标准煤约6732吨。同年,在工信部发布的《2024年工业废水循环利用典型案例名单》中,维达纸业(浙江)有限公司的用水过程循环模式案例成功上榜,在节水、增强水循环利用方面成为行业标杆。

基于众多的可持续发展、绿色生产实践案例,维达集团在第二届大湾区优秀社会责任(ESG)企业评选中荣获“践行社会责任企业”大奖。2025年,维达纸业(浙江)公司更入选“国家级绿色工厂”,标志着企业在清洁生产、资源循环利用等方面达到行业标杆水平。凭着从“绿色制造”到“绿色智造”的质的跨越,维达集团不仅赢得国际舞台的入场券,更成为了亚洲造纸行业低碳转型的标杆。

权益保障与人文关怀:编织可持续发展的紧密纽带

作为一家坚持走可持续路线,长期健康发展的大型企业,维达集团一直遵循全球契约的人权与劳工原则,不断深化多元化、平等和包容性的实践,构建职业健康安全管理体系,致力于营造一个公平的工作环境,提供平等的职业发展机会和薪酬待遇,助力员工在职场中实现其最大潜力。

而在养老助学层面,维达品牌于2024年联合纯山教育基金在陕西乡村学校发起“六一公益行动”,捐赠卫生物资并普及卫生知识,鼓励更多人参与到乡村公益活动中来,多关注儿童成长;维达慈善基金会则持续12年开展“安老”送温暖行动,同时以“维你最棒”助学项目资助125名困难学生,实现助老、助学领域的爱心传递与企业社会责任。维达旗下专注成人失禁护理30年的品牌包大人更通过上海慈善集市助力养老服务升级,以产品研发与公益实践双重路径保障老年群体权益,践行人文关怀。

从战略到愿景:ESG如何驱动“利民、利国、利业”

作为业内绿色生产的先行者之一,维达集团一直致力于构建稳定、良性的商业运作体系,将“致力于成为规模最大、管理最佳、效益最好、以可持续的资源开发为基础的集团之一,保护环境,为客户创造价值,实现利民、利国、利业”作为企业愿景。维达集团将ESG深度融入企业基因,形成“环境-社会-治理”的闭环。这种三位一体的实践,正推动企业从“利润导向”向“价值共生”转型。

正如联合国全球契约组织所强调的,企业的可持续发展始于“基于原则的经商之道”——维达通过将十项原则纳入战略,既创造了生态效益,也实现了公益投入与品牌美誉度的正向循环。

加入联合国全球契约组织,是维达集团ESG实践的新起点。维达集团的ESG触角从绿色生产的硬核技术覆盖到人文关怀的温暖角落,从供应链的低碳管控延伸至社区服务的创新实践,向世界诠释全球契约的深层内涵。当企业责任与地球未来紧密交织,维达集团的绿色探索也进一步证明了:可持续发展不是成本,而是通往行业领先的密钥。

(广告)

| 资讯频道

| 资讯频道

京公网安备 11010502035903号

京公网安备 11010502035903号